创新科学技术 破解施工难题

2024-01-04

(总结表彰大会)

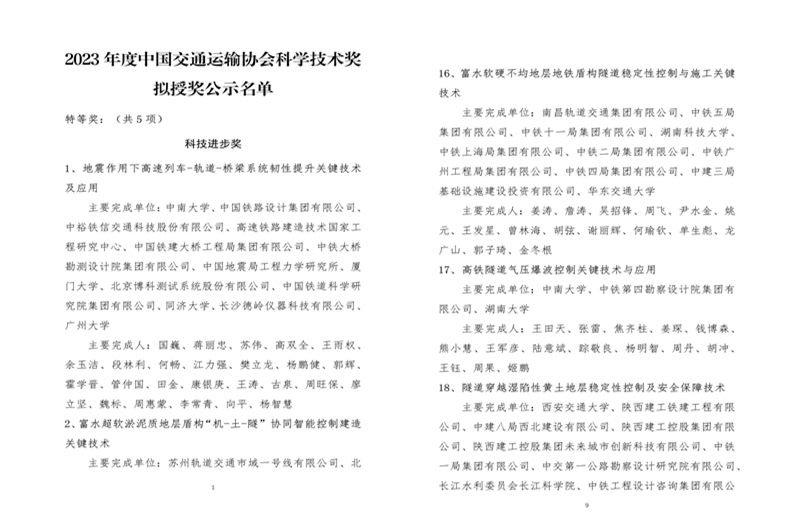

(中国交通运输协会科学技术进步奖一等奖)

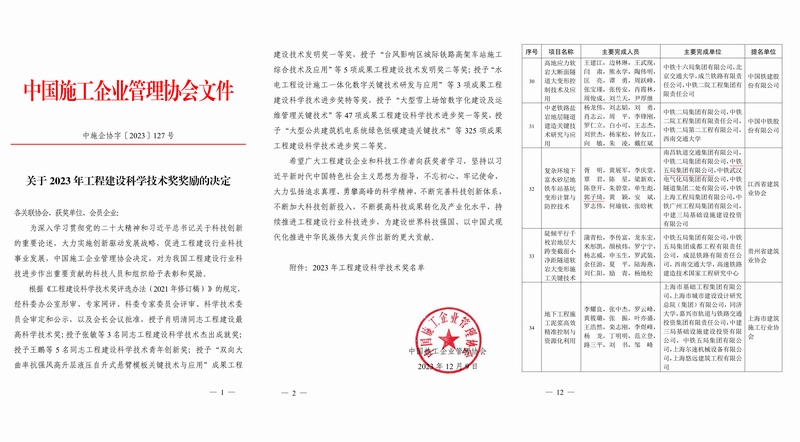

(2023年度工程建设科学技术进步奖一等奖)

(参建员工合影)

(“智慧大脑”盾构操作室)

(早期瑶湖东站航拍)

近日,从2022-2023年度国家优质工程奖总结表彰大会暨2023年工程建设科学技术奖颁奖典礼现场传来喜讯,南昌地铁1号线东延项目“复杂环境下富水砂层地铁车站基坑变形计算与防控技术”项目荣获2023年度工程建设科学技术进步奖一等奖。“富水软硬不均地层地铁盾构隧道稳定性控制与施工关键技术”荣获中国交通运输协会科学技术进步奖一等奖。

由公司承建的南昌地铁1号线北延、东延及2号线东延工程四工区工程含两站两区间,包括:瑶湖东站、瑶湖西站~瑶湖东站盾构区间、瑶湖东站~麻丘站盾构区间、麻丘站、中间风井、瑶湖西站新建盾构井土建施工等,全长4.3公里。其中,瑶湖东站~麻丘站盾构区间左线长1438.637米,右线长1437.101米;瑶湖东站~瑶湖西站盾构区间左线长2043.123米,右线长2045.365米。

车站深基坑开挖过程中,极易造成超挖和围护结构渗漏水情况,基坑围护结构变形过大,危及基坑及周围建筑物,尤其是以富水砂层为主南昌地铁1号线东延线瑶湖东站和麻丘站两座车站。

项目部针对地铁车站建设领域重难点问题,开展了一系列技术攻关。采用了“复杂环境下富水砂层地铁车站基坑变形计算与防控技术”这一课题发明的地连墙成槽施工工艺、新型接缝止水技术和防绕流装置,极大提高了地连墙接缝处止水能力,保证了围护结构施工质量,有效控制基坑变形,解决了临近基坑建筑物和管线保护难题,确保了周边环境安全。

由于瑶湖东站距南昌瑶湖较近,属于典型的富水砂层地质。为此,项目部在进行车站施工时,采用连续地连墙和混凝土冠梁进行支护,利用混凝土分离装置进行浇筑,在基坑边坡处形成防水层墙体,墙体与防水层之间设有隔离板,使防水层靠近基坑边坡,与土体相结合,墙体靠近基坑,由冠梁提升整体刚度,既满足支护也满足了防水要求。

麻丘站施工过程中,项目部将车站地连墙施工质量、基坑开挖、支撑架设、起重吊装等工序管控作为项目安全管理侧重点。经过多次方案讨论、评审,项目部决定在车站东区、西区、航空城大道区域采用半盖挖、明挖、盖挖三种不同工艺施工。同时,在开挖过程中,加强监测,对周边地基加设钢支撑,在建筑物周边建造U型保护圈,通过一系列优化手段,确保周边居民及学校不受影响。

据悉,南昌地铁1号线东延项目此次还获得了2023年度中国交通运输协会科学技术奖进步奖一等奖。项目部在进行瑶麻、瑶瑶区间盾构施工过程中,积极与华东交大、湖南科大联合开展了一系列关键技术研究与应用,从智力开发、技术培训到采用新技术、新工艺、新材料以及推广应用科技成果等方面持续保持和增强施工技术能力和水平,为工程建设提供了强有力的技术保障。

瑶麻区间盾构施工过程中,为确保盾构进出洞安全,项目部通过对始发、接收端头进行预加固,减少洞门地下连续墙破除涌水涌砂风险;同时减少盾构切削地下连续墙,有效保护盾构刀盘,减少掘进过程开仓修刀、换刀风险。通过采用高水头复合砂砾层盾构进出洞切割玻璃纤维筋工法,有效避免了在房屋密集及重点管控区域开仓,确保了全区间施工安全稳定,提高了施工效率。

瑶瑶区间盾构施工过程中,由于区间盾构需下穿南昌瑶湖约1170米,且距离湖底最近距离仅10米。受埋深、富水、夹泥等影响,盾构掘进过程存在喷涌、结泥饼、盾尾漏浆、管片上浮、击穿湖底等重大风险,施工难度较高。为此,项目部在进场之初,依托此次获奖课题“富水软硬不均地层地铁盾构隧道稳定性控制与施工关键技术”,对地勘资料仔细研究,确定项目盾构区间主要穿越中砂、砾砂、圆砾层等地层。本着安全、高效、节约成本的原则出发,区间盾构采用土压平衡盾构机施工和ATO自动驾驶系统,减少人工操作,提高施工标准化和成形隧道质量。为防盾尾击穿,项目部在盾构选型时采用了4排钢丝刷和3道盾尾油脂仓组成的盾尾密封系统,设置了2道铰接密封以抵抗更大水压,为盾构掘进筑起了一道安全屏障。

通过该自动驾驶系统使开挖作业从“人工为主 智能为辅”到“智能为主 人工为辅”,实现自主掘进和智慧管理。在瑶麻区间开挖掘进施工中,通过盾构机掘进运用,有效控制了地表沉降;使用自主研发的自动导向系统以及掘进操作系统,在穿越砂砾层、圆砾层等地质条件下将推进轴线控制在3毫米以内,实现月进尺最高达400米,施工进度大幅提高。

此次获奖,为公司提升地铁建设施工技术创新,推动科技成果落地转化,争创一流企业注入了强劲动力。